Exposition d’art Aborigène “Cartographies du Tjukurpa - Ninuku” - Aboriginal art from Australia

En association avec le centre d’art de Ninuku.

A la galerie Aboriginal Signature Estrangin : 101 rue Jules Besme, 1081 Bruxelles.

Vernissage sur RDV le jeudi 27 novembre de 14h30 à 21h30.

A 20h - discours du directeur de la galerie et drink.

RSVP - réserver votre visite

Ensuite la galerie vous reçoit sur RDV, du jeudi 28 novembre au samedi 20 décembre 2025, du mardi au samedi, de 11h à 19h : vous pouvez également réserver votre visite dés à présent dans notre agenda ici.

Situées aux confins de l’Australie-Méridionale, de l’Australie-Occidentale et du Territoire du Nord, les communautés de Kalka et Pipalyatjara figurent parmi les plus isolées du désert central.

Au fil de nombreux voyages vers ces terres arides, accessibles uniquement par de longues pistes de sable et de graviers, la galerie Aboriginal Signature Estrangin a pu entrer en contact direct avec l’environnement culturel, social et spirituel qui nourrit les œuvres des artistes de Ninuku Arts.

Cette proximité avec le terrain, avec les lieux et les récits eux-mêmes, permet de présenter ici une sélection rare d’œuvres profondément enracinées dans le Tjukurpa à travers une exploration des récits fondateurs, des géographies sacrées et des manières dont les artistes traduisent leur pays à travers lignes, cercles et vibrations chromatiques.

Les peintures sélectionnées témoignent d’une pluralité de styles, mais aussi d’une continuité conceptuelle : les artistes rendent visibles les structures du paysage, les chemins mythiques, et la géomorphologie sacrée qui fonde leur identité culturelle.

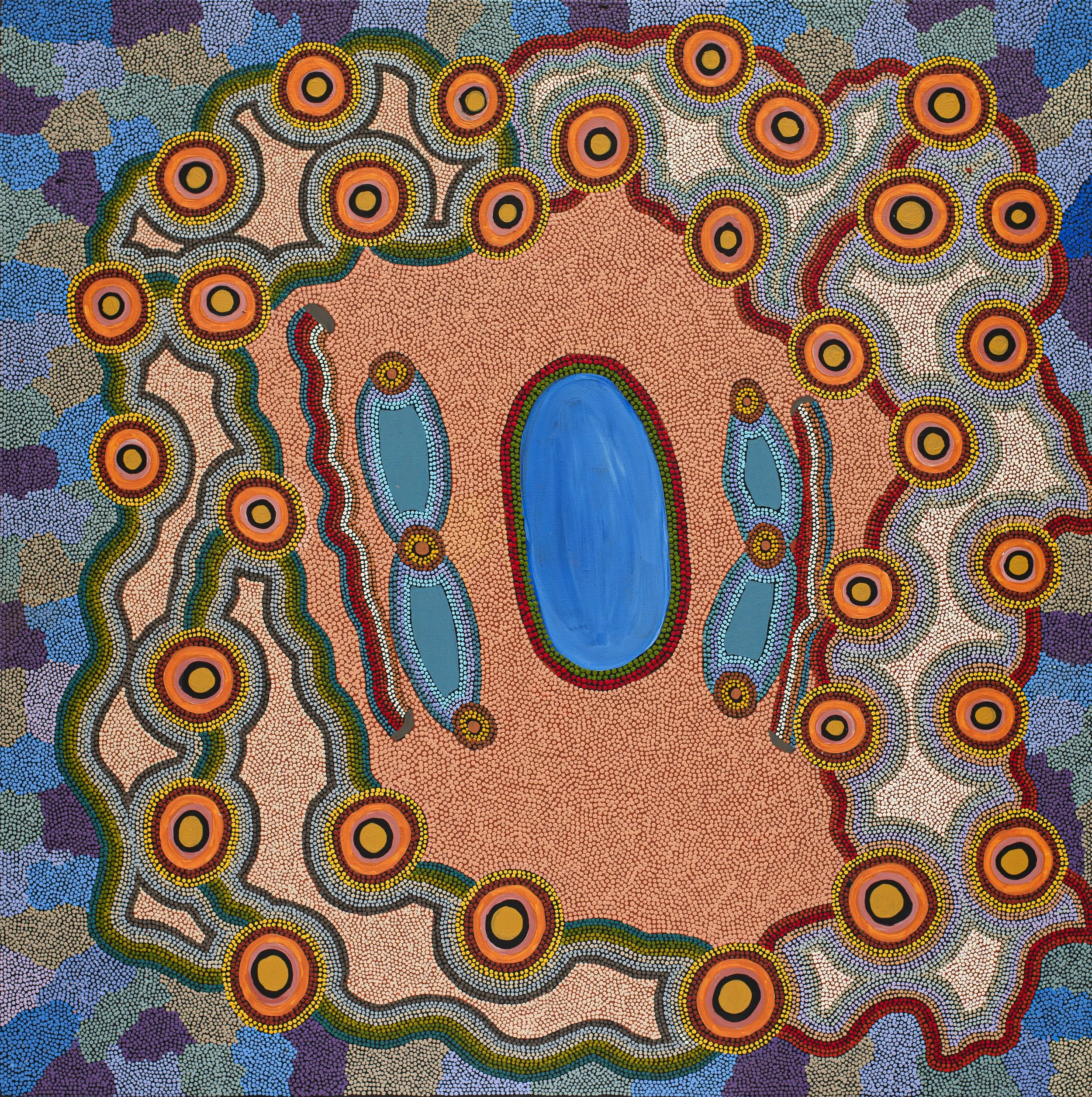

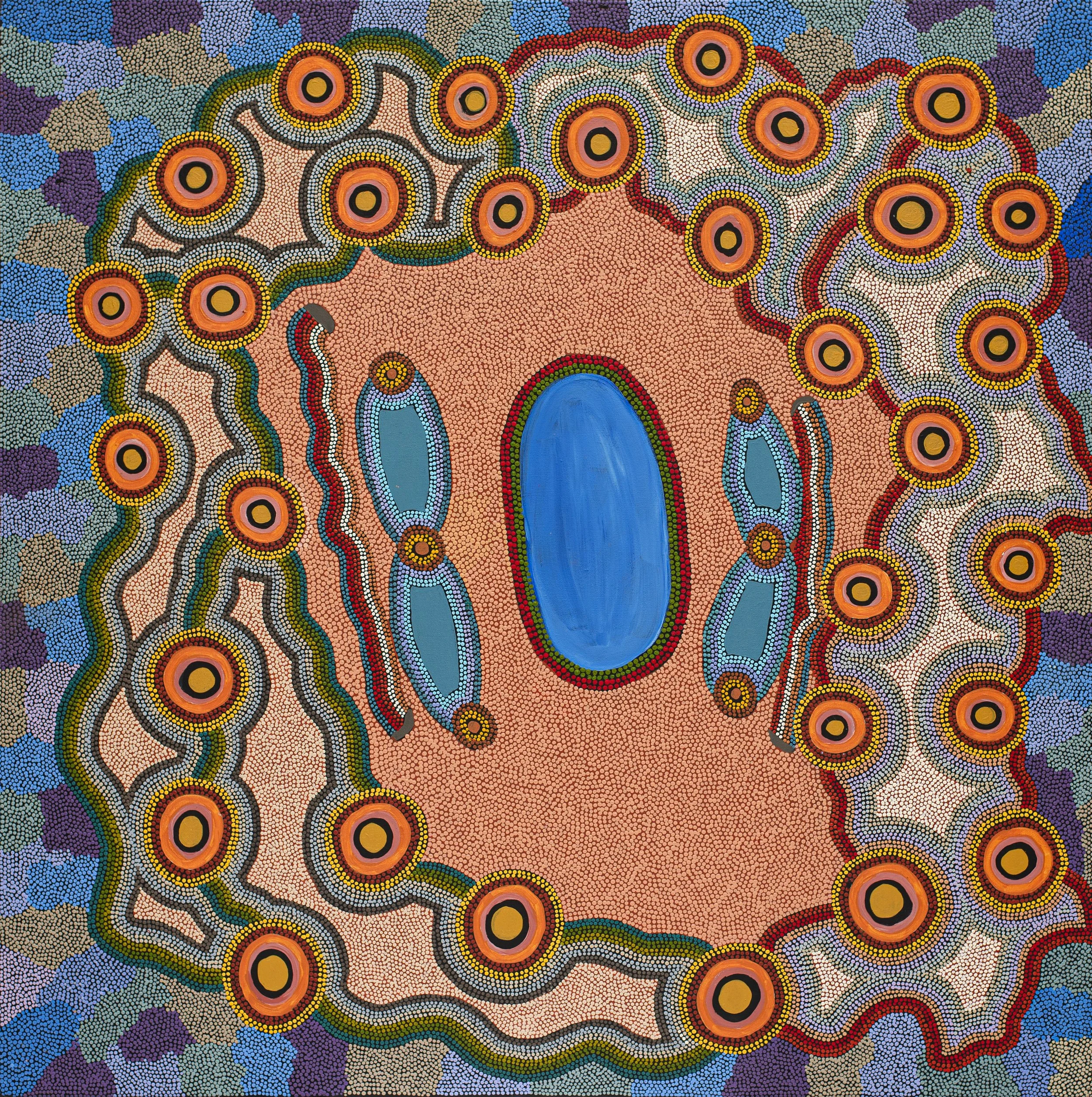

Œuvre de l’artiste Anyupa Nelson - Kungkarangkalpa (Seven Sisters Story) - 122 x 122cm - 24-257 © Photo : Aboriginal Signature Estrangin Gallery with the courtesy of the artist and Ninuku

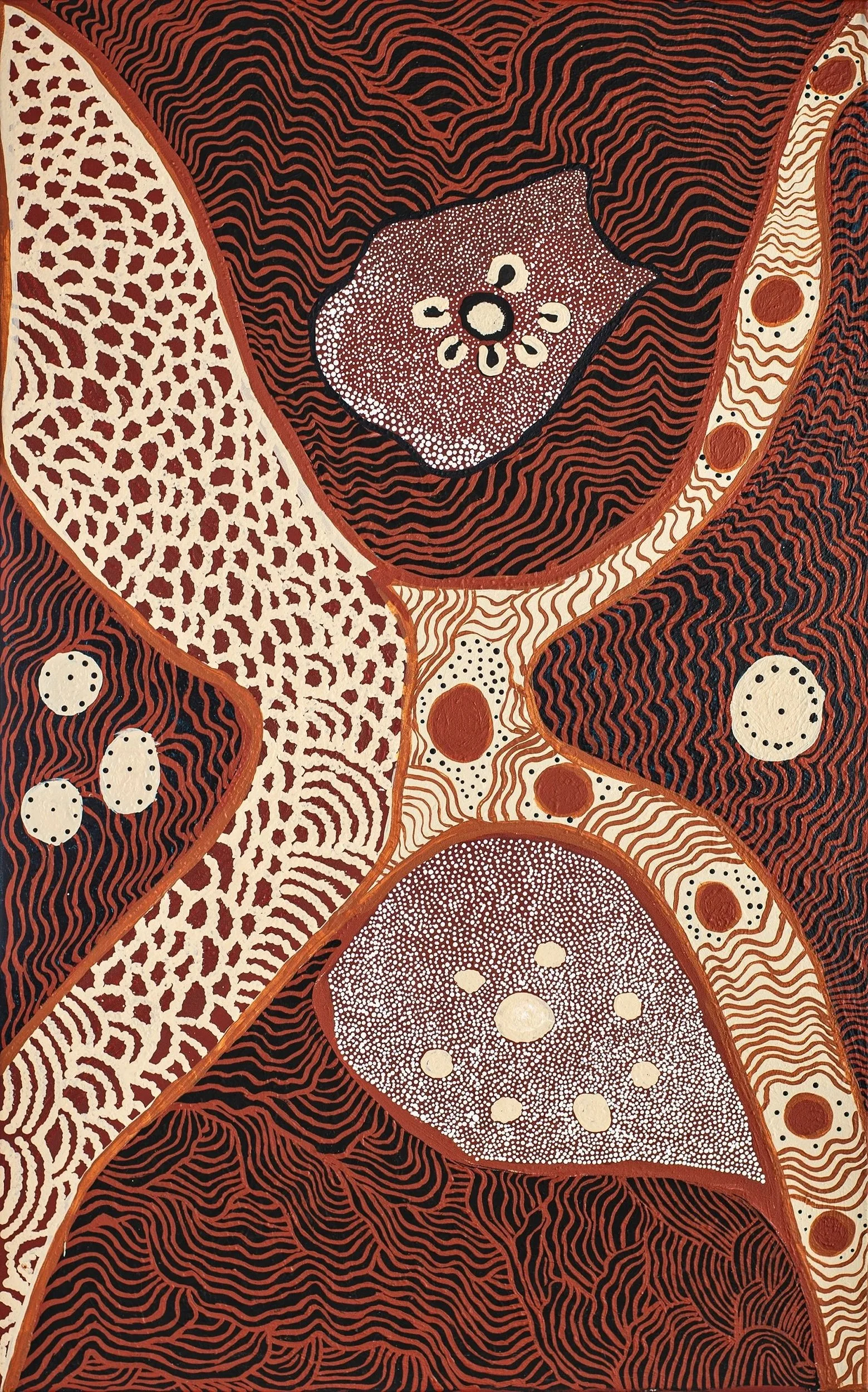

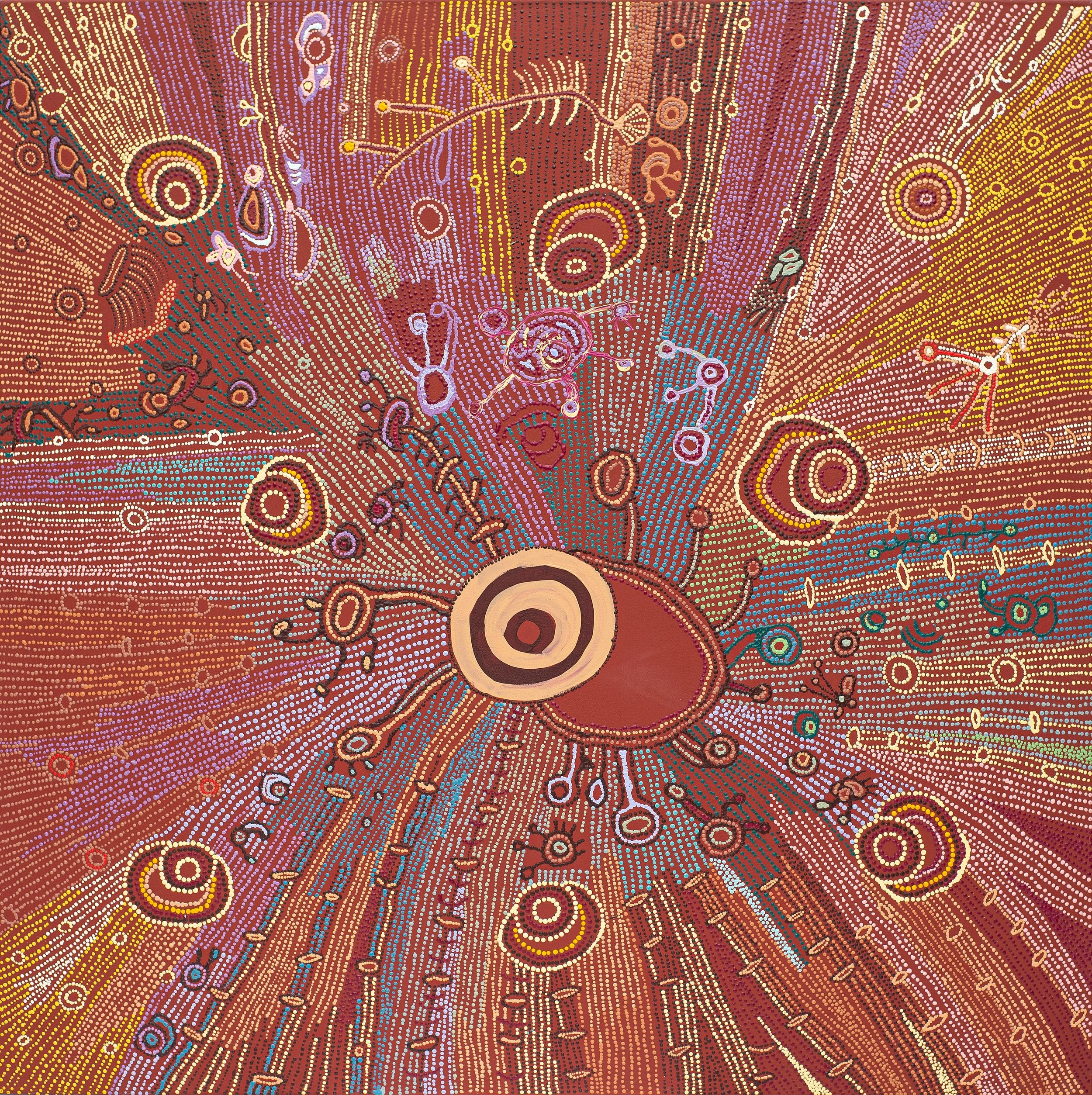

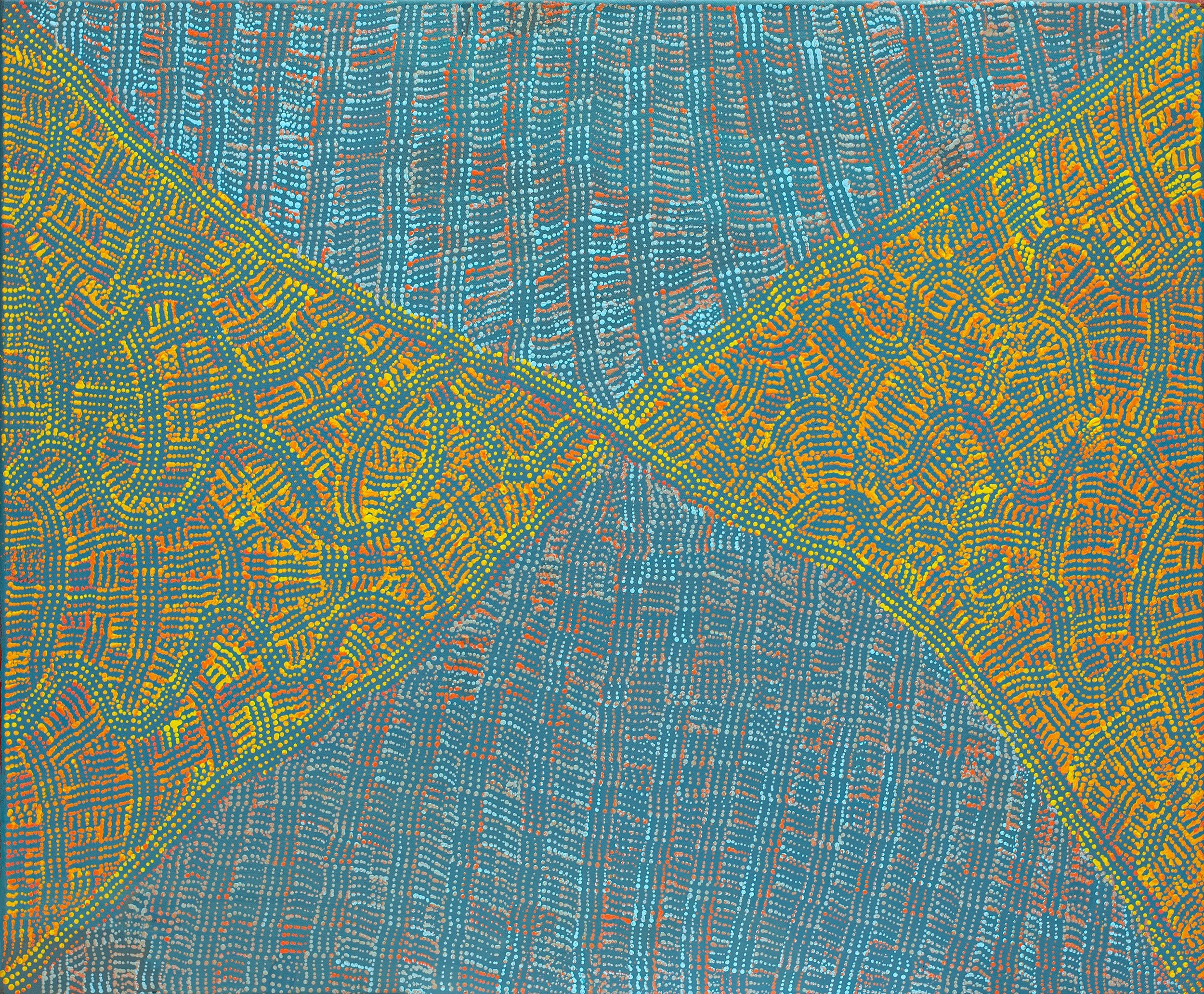

Ngayuku Ngura — Topographies personnelles du Pays

Les peintures intitulées Ngayuku Ngura (« Mon Pays ») occupent une place centrale dans la pratique de Samuel Miller. Elles constituent bien plus que des représentations esthétiques du territoire : ce sont des cartographies symboliques où s’entrelacent mémoire familiale, savoir rituel et connaissance intime du désert entourant Kalka et Pipalyatjara, au cœur des Aṉangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara Lands.

Ce pays est celui où l’artiste a grandi, marché, chassé, appris — un espace vécu qui se transmet autant par l’expérience quotidienne que par l’enseignement des aînés.

Dans ces toiles, Samuel Miller mobilise une palette très étendue, souvent marquée par des contrastes vibrants, qui reflètent les nombreux états du paysage : les sols rouges saturés, les zones pierreuses plus froides, la végétation sèche, les dépressions où l’eau peut s’accumuler après la pluie. Ces choix chromatiques ne sont pas seulement descriptifs ; ils participent d’une écriture visuelle qui renvoie aux matériaux du sol, aux changements saisonniers, à l’intensité du soleil ou au caractère sacré de certains lieux.

La structure des œuvres repose sur un ensemble de lignes concentriques, de réseaux ondulés et de couloirs de couleur, caractéristiques du langage visuel Aṉangu. Les cercles désignent les rockholes, campements ou points de cérémonie, tandis que les lignes ondulées évoquent les itinéraires ancestraux, les lits de ruisseaux ou les axes d’énergie du paysage. Le territoire est ainsi présenté comme une succession d’unités reliées entre elles, formant une géographie narrative où les formes et les couleurs guident l’œil à travers une lecture — ou plutôt une relecture — du désert.

L’approche de Samuel Miller relève d’une véritable géosymbolique. Chaque motif encode une information précise, qu’elle soit topographique (localisation des sources, chemins, affleurements rocheux), mémorielle (lieux associés à des ancêtres familiaux) ou cérémonielle (sites utilisés pour des rituels masculins). Les peintures fonctionnent dès lors comme des cartes mentales, où le visible ouvre sur des connaissances plus profondes, souvent non accessibles au non-initié.

Certaines données sont trop sacrées pour être nommées, selon les règles culturelles Aṉangu. Elles ne disparaissent pas pour autant : elles sont intégrées de manière discrète, sous la forme de structures visuelles récurrentes, de densités particulières ou d’équilibres chromatiques qui signalent, sans les révéler, les zones du tableau liées à des savoirs restreints. Cette dimension silencieuse, volontairement non explicitée, est un aspect essentiel des œuvres de Samuel Miller : les toiles gardent leur part de secret, et c’est dans cette tension entre ce qui est montré et ce qui demeure voilé que s’exprime leur force.

Œuvre de l’artiste Samuel Miller - Ngayuku Ngura - 183 x 109 cm - 22-430 © Photo : Aboriginal Signature Estrangin Gallery with the courtesy of the artist and Ninuku

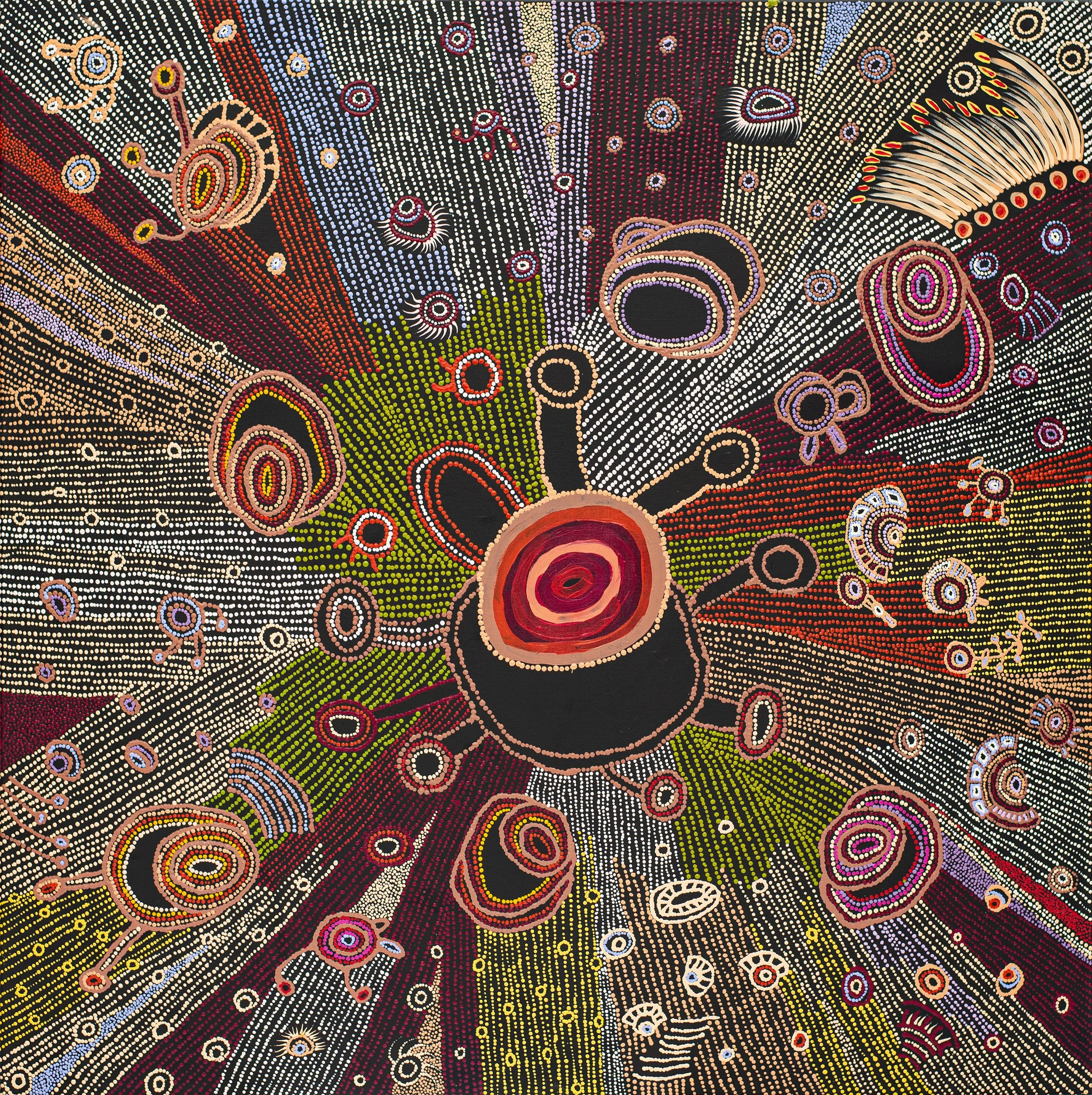

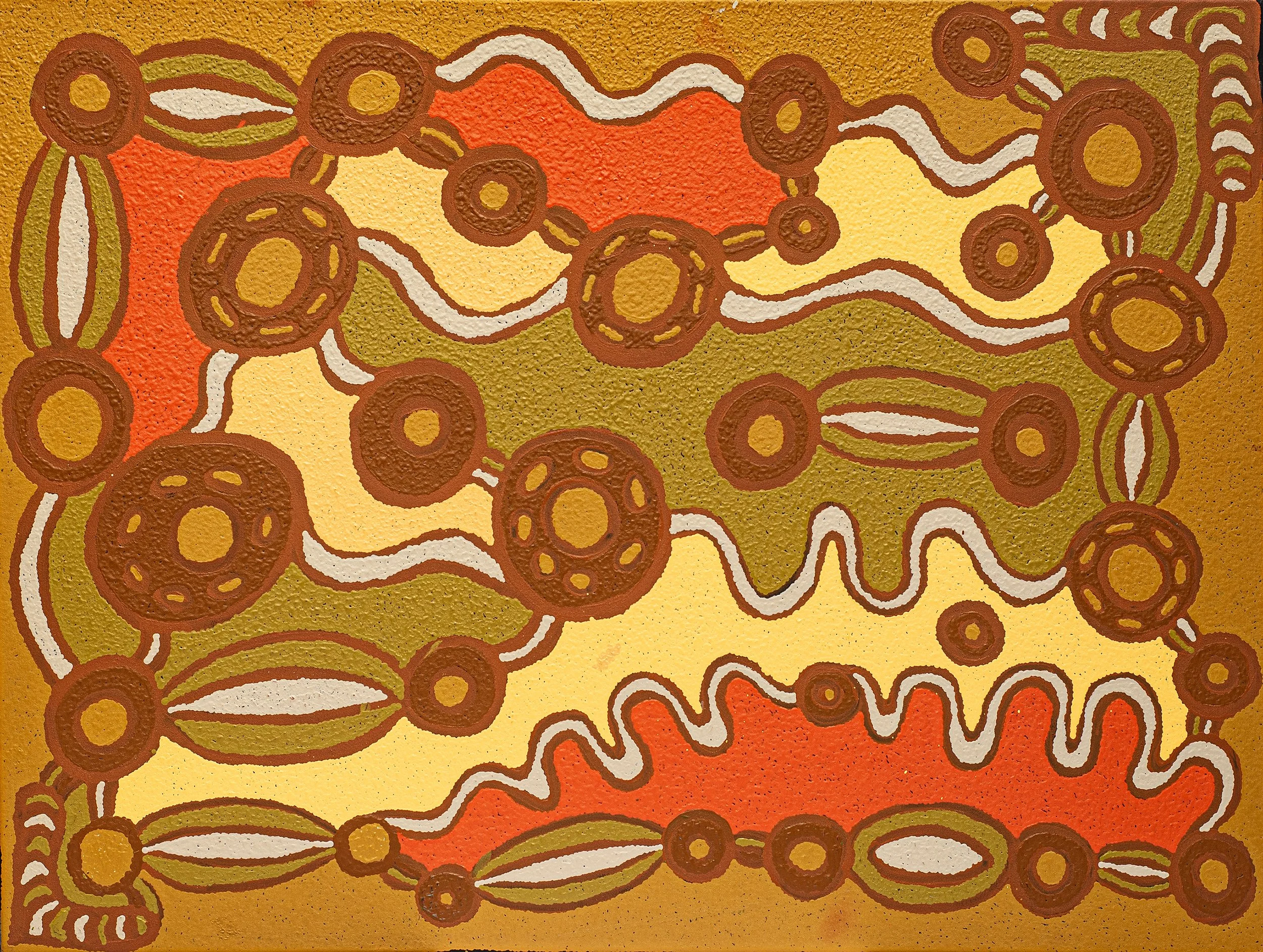

Kungkarangkalpa — Le récit des Sept Sœurs

Œuvres d’Angkaliya Nelson, Anyupa Nelson, Angela Watson, Delores Miller, Jennifer Mintaya Connelly Ward

Le Tjukurpa des Sept Sœurs, omniprésent dans la création des artistes de Ninuku Arts, est l’un des grands récits fondateurs du désert occidental australien. Il retrace la fuite d’un groupe de femmes ancestrales parcourant de vastes territoires pour échapper aux avances incessantes de Wati Nyiru. Leur passage, marqué par une succession de dunes, de crêtes rocheuses, de vallées et de points d’eau, a laissé une empreinte profonde dans le paysage, qui devient la mémoire visible de ce voyage.

Dans les œuvres présentées, cette histoire se déploie à travers une iconographie précise où les cercles désignent les sites sacrés, les rockholes (kapi) ou les campements successifs, tandis que les lignes traduisent les chemins parcourus par les Sœurs, parfois rectilignes, parfois spiralés, en fonction des épisodes ou des reliefs. Les champs de points et les motifs répétés restituent les textures du désert — les étendues de spinifex, les dunes mouvantes, les surfaces rocailleuses — tandis que les jeux de couleurs évoquent les variations de lumière, de chaleur ou d’intensité dramatique qui jalonnent leur périple.

Chaque artiste offre une interprétation personnelle de ce récit ancestral. Angkaliya Nelson compose des toiles où les formes dialoguent selon un rythme presque musical, donnant au parcours une pulsation intérieure. Anyupa Nelson privilégie des œuvres circulaires et denses qui évoquent de véritables cartographies cosmiques, les sites sacrés y irradiant comme des sources d’énergie. Angela Watson structure ses peintures en séquences narratives, rendant perceptible la progression du voyage et la montée en tension. Jennifer Mintaya Connelly Ward fait vibrer des palettes lumineuses et verticales qui donnent au récit une dimension atmosphérique, comme si la lumière elle-même accompagnait les Sœurs dans leur mouvement. Delores Miller, enfin, accentue la fluidité du déplacement par des ondulations et des transitions chromatiques qui relient chaque lieu au suivant.

Réunies autour d’un même Tjukurpa, ces œuvres révèlent la richesse de la transmission intergénérationnelle : un récit unique engendre une pluralité de visions façonnées par les liens familiaux, les droits rituels, les mémoires personnelles et l’expérience intime du désert. Le voyage des Sept Sœurs apparaît ainsi non seulement comme un mythe fondateur, mais comme un canevas vivant où chaque artiste inscrit sa propre lecture du monde.

Œuvre de l’artiste Angela Watson - Kungkarangkalpa (Seven Sisters Story) - 127 x 127 cm - 24-297 © Photo : Aboriginal Signature Estrangin Gallery with the courtesy of the artist and Ninuku

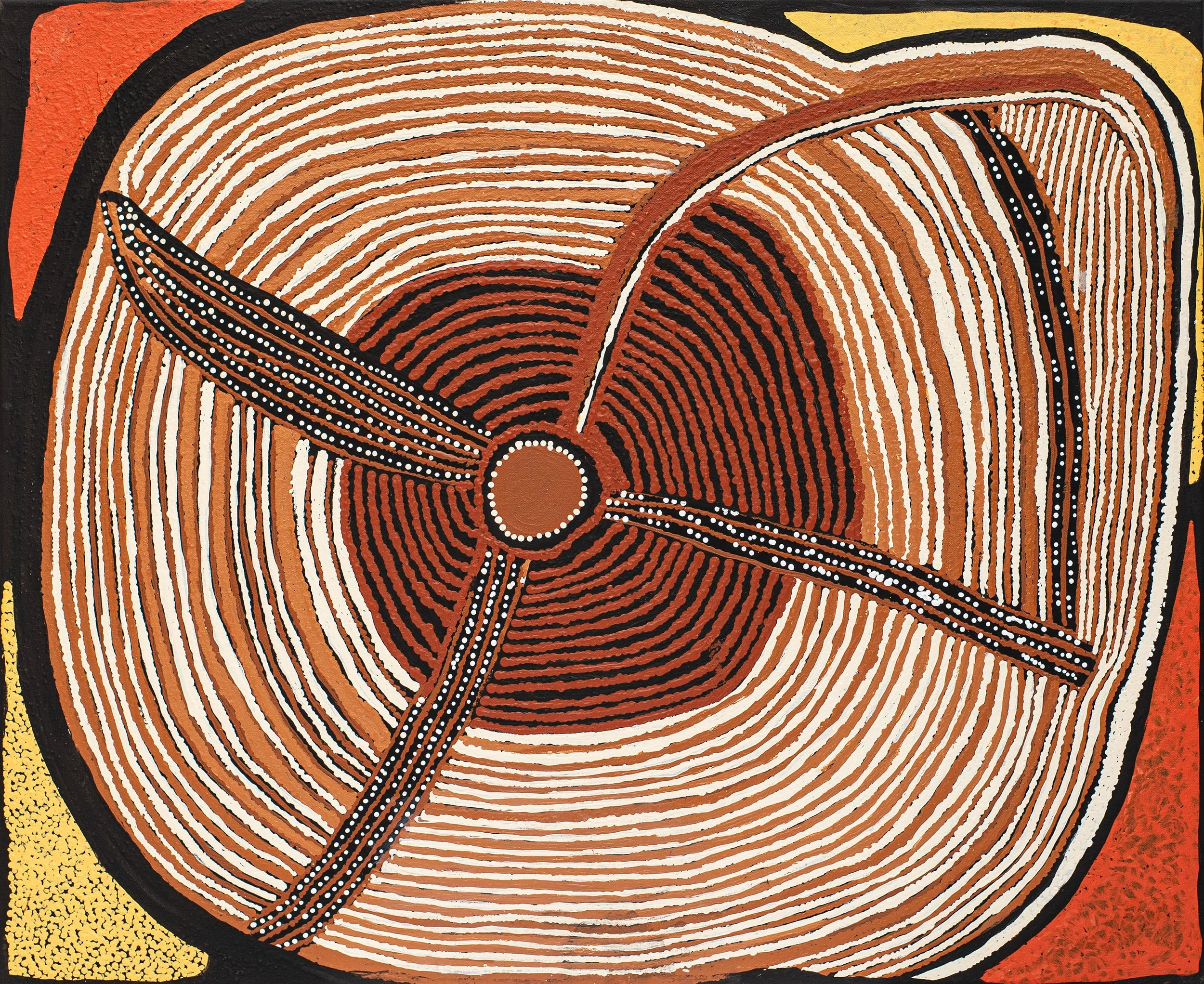

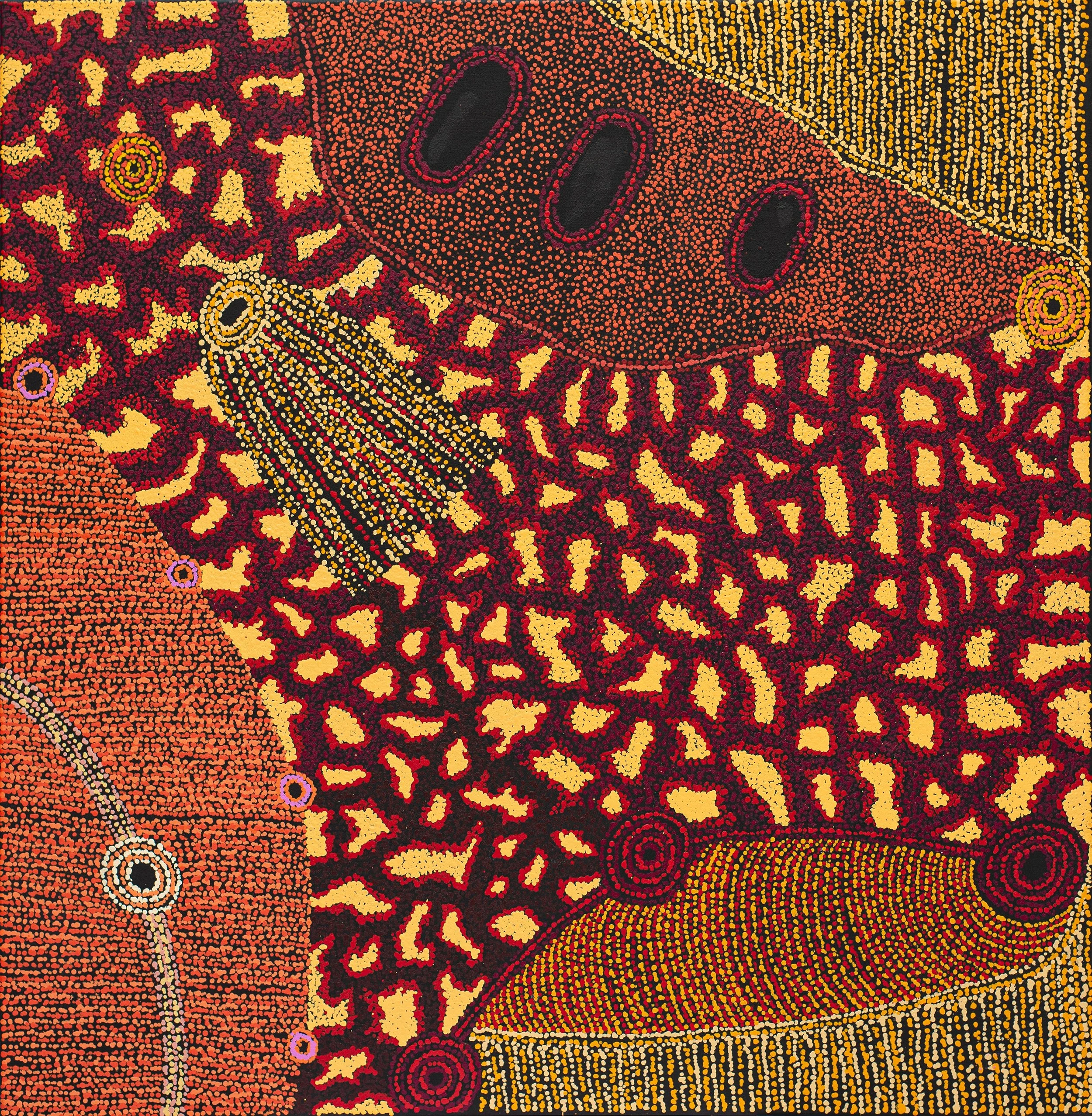

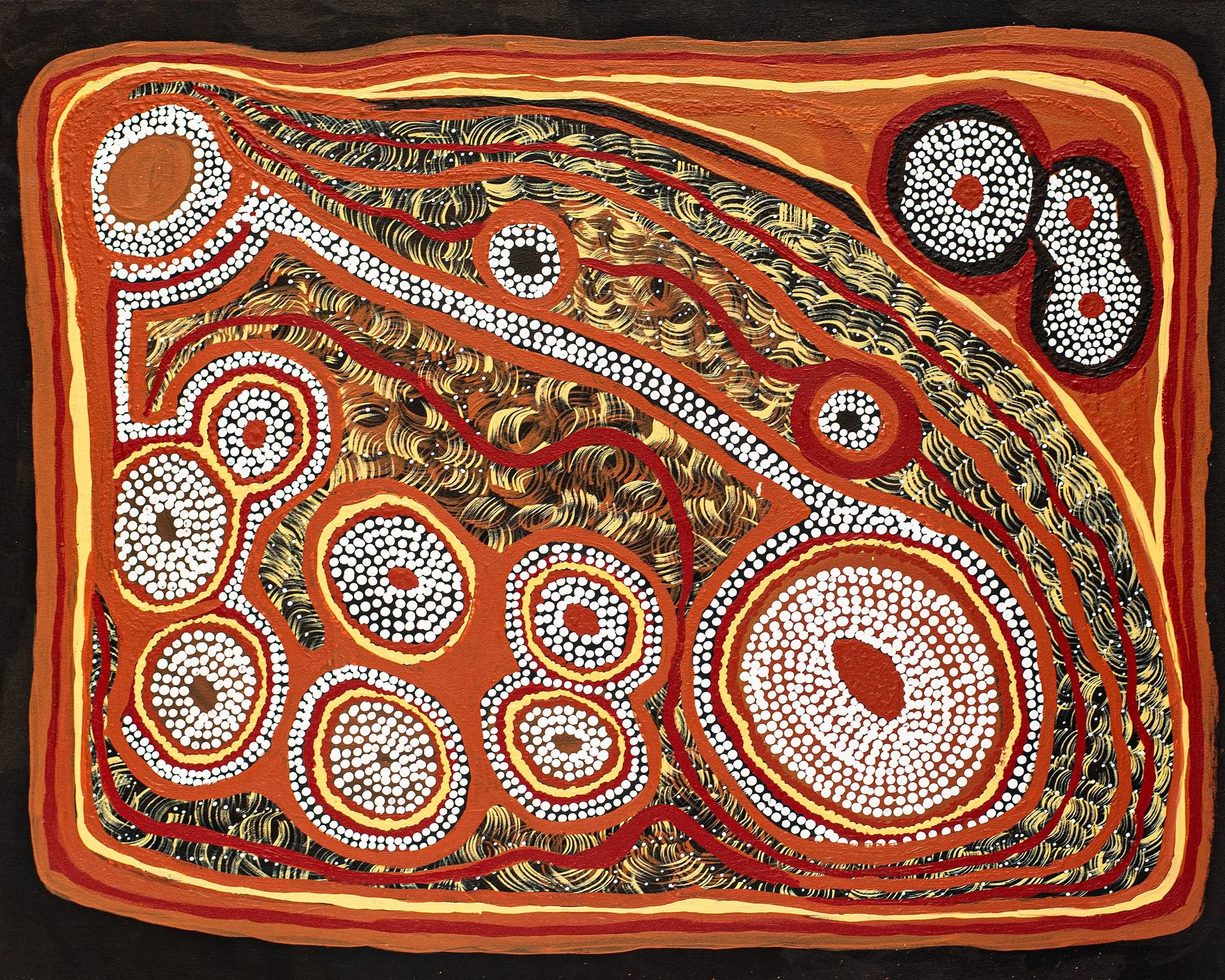

Wati Ngintaka Tjukurpa — Le Lézard Perentie

Œuvres de David Miller et Yangi Yangi Fox

Le récit de Wati Ngintaka raconte le long voyage d’un ancêtre-lézard traversant le désert pour s’emparer d’une meule au son particulièrement précieux, indispensable à la préparation des galettes de graines (wangunu). Cette quête, marquée par le désir, la ruse et la fuite, se déploie sur une vaste étendue de territoire. Les peintures qui lui sont consacrées traduisent cette progression continue par une narration visuelle presque linéaire, où les sites visités se succèdent comme des points d’ancrage dans la mémoire du paysage.

Les artistes donnent corps au mouvement du lézard à travers des lignes sinueuses qui rappellent la reptation, des ondulations qui semblent suivre les reliefs du désert et des courbes qui matérialisent l’élan, les détours et les hésitations du voyage. Certaines zones apparaissent plus denses, plus vibrantes, témoignant des moments de tension liés au vol de la meule, de la colère des personnes trompées, et de la poursuite qui s’ensuit. Le parcours est solidement ancré dans la géographie : il traverse Arang’nga, rejoint Wayaṯina, puis progresse jusqu’à la scène finale à Aran’nga, dans le Territoire du Nord.

Parce qu’il relie différents lieux en une seule trajectoire narrative, ce Tjukurpa fonctionne également comme une véritable carte mnémotechnique. Il associe des reliefs, des sources, des changements de sol ou de végétation à des épisodes du récit, inscrivant ainsi l’histoire du Lézard Perentie dans la structure même du paysage. Les œuvres de David Miller et Yangi Yangi Fox révèlent cette articulation subtile entre géographie, mémoire et mythe, où chaque coup de pinceau renvoie à un lieu vécu, transmis, chanté.

Œuvre de l’artiste David Miller - Wati Ngintaka Tjukurpa - 121 x 121 cm - 25-044 © Photo : Aboriginal Signature Estrangin Gallery with the courtesy of the artist and Ninuku

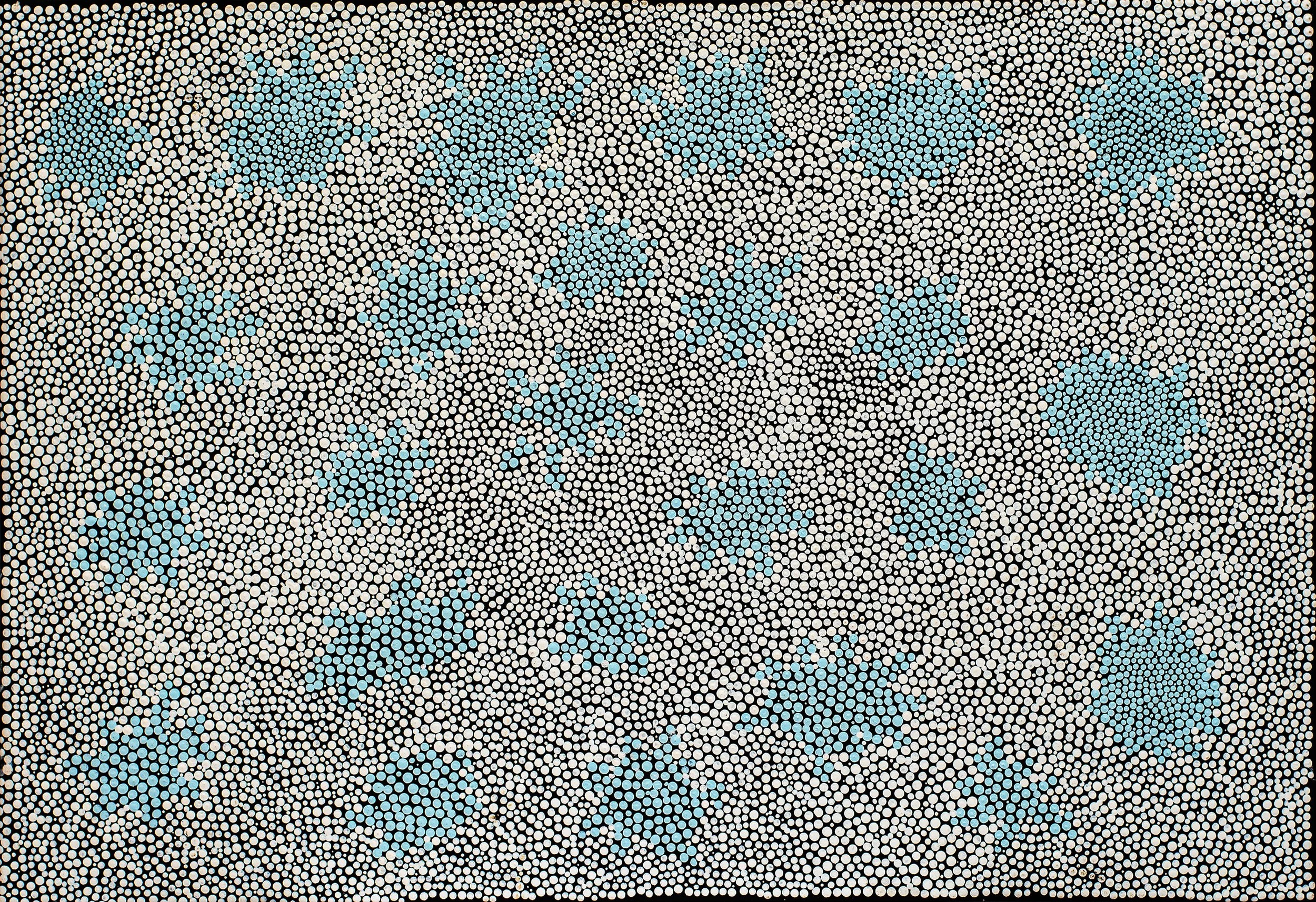

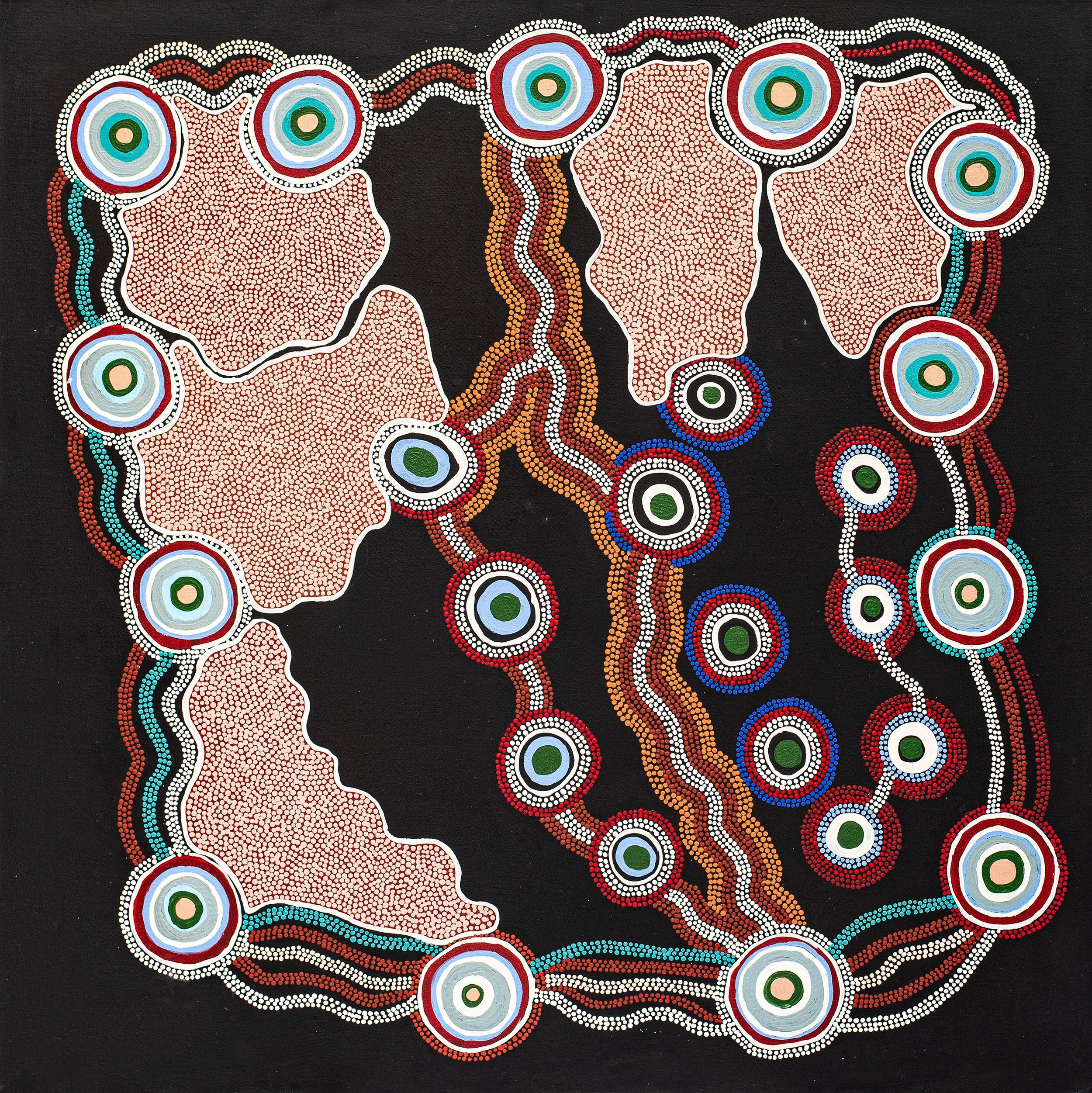

Wati Kutjara Wanampi — Les Deux Serpents d’Eau

Œuvres de Margaret Donegan

Les peintures de Margaret Donegan sont profondément ancrées dans le Tjukurpa de Pukara, l’un des sites majeurs du désert occidental. Ce lieu, situé dans la région de Wingellina, est associé à l’histoire de deux serpents d’eau — un père et son fils — dont les déplacements et les actions ont façonné la géographie de toute la zone. Comme dans de nombreux récits des APY Lands, les Wanampi (serpents d’eau) ne sont pas des animaux ordinaires, mais des êtres ancestraux capables de créer, d’altérer et de sanctifier les ressources naturelles, en particulier les points d’eau, dont dépend la vie dans le désert.

Dans le récit propre à Pukara, le jeune serpent est attaqué par les Minyma Punpunpa, les mouches femelles, tandis que les Wati Mututa, les fourmis mâles, tentent de le défendre. Blessé, affaibli, il perd des fragments de son corps : ceux-ci tombent sur le sol et se transforment en graines de grevillea. Cette transformation confère au paysage l’origine de l’une des plantes alimentaires les plus importantes du désert, utilisée traditionnellement pour des galettes de graines (wangunu). L’épisode souligne un principe central de la cosmologie Aṉangu : les éléments du paysage ne sont jamais des données neutres, mais les traces d’événements ancestraux, où chaque relief, chaque espèce, chaque ressource découle d’un geste, d’un conflit ou d’un mouvement mythique.

Les œuvres de Margaret Donegan représentent cette dynamique avec une grande précision visuelle. Les zones circulaires, souvent placées au centre ou répétées par groupes, symbolisent les rockholes, ces cavités d’eau douce créées ou façonnées par les serpents au cours de leur parcours. Les motifs rayonnants, parfois en pointillé dense, évoquent l’énergie du lieu, les tourbillons d’eau, ou la vibration spirituelle qui entoure un site Wanampi. Les lignes ondulées signalent le déplacement du serpent, sa reptation, ou encore les remous qu’il provoque sous la surface.

La présence des grevilleas est traduite par des séquences de formes répétitives ou par des champs de couleur distincts, rappelant la dispersion des graines tombées du corps du jeune serpent. Les mouches femelles et les fourmis mâles, quant à elles, ne sont pas représentées figurativement : leur présence est sensible dans les textures très fines, dans certains resserrements de points, dans des zones de mouvement rapide qui traduisent leur agitation.

Œuvre de l’artiste Margaret Donegan - Wati Kutjara Wanampi - 122 x 122 cm - 25-172 © Photo : Aboriginal Signature Estrangin Gallery with the courtesy of the artist and Ninuku

Mamu Story — Transformation et géomythologie

Œuvres d’Anyupa Nelson et Angela Watson

Le Mamu Story occupe une place à part dans les récits du désert occidental : il raconte une histoire familiale intense dont l’aboutissement transforme profondément le paysage. Selon la tradition, une femme nommée Alkuwari voyageait avec son petit-fils et son grand-père. Une incompréhension, suivie d’un geste malheureux, provoqua la mort du vieil homme. Confrontée à ce drame, Alkuwari rassembla sa famille pour retrouver le jeune garçon. Leur poursuite les conduisit à un lieu où, dans un moment de retournement aussi symbolique que fondateur, tous se transformèrent — le petit-fils, la grand-mère et les membres de la famille — donnant naissance à sept rockholes, aujourd’hui visibles dans le paysage au sud-ouest de Pipalyatjara.

Dans la pensée Aṉangu, cette transformation n’est pas seulement une fin : elle est une reconfiguration positive du Pays, un passage du monde humain au monde géologique et spirituel. Les ancêtres deviennent des lieux, et ces lieux deviennent des ressources : des points d’eau, des repères, des marqueurs culturels et émotionnels. Le récit relie ainsi la responsabilité, le soin, la transmission et l’équilibre : ce qui s’est produit dans la famille ne disparaît pas, mais trouve une forme durable dans le paysage, où il peut être compris, respecté et enseigné.

Les peintures d’Anyupa Nelson et d’Angela Watson donnent forme à cette métamorphose. Les cercles représentent les rockholes nés de l’événement, et rayonnent comme des présences stables, presque protectrices. Les trajectoires courbes rappellent le mouvement de la poursuite mais aussi celui de la transformation finale, comme une spirale qui redistribue l’énergie de la scène. Autour de ces motifs, les textures de points, les variations de densité et les zones colorées suggèrent le feu, le sable chauffé, les traces de ce qui fut un camp, mais aussi les prémisses d’un renouveau.

Œuvre de l’artiste Anyupa Nelson - Mamu Story - 122 x 122cm - 25-205 © Photo : Aboriginal Signature Estrangin Gallery with the courtesy of the artist and Ninuku

Les couleurs employées — rouges profonds, bruns, noirs ponctués de jaunes ou de blancs — évoquent à la fois la chaleur du désert et la vitalité du récit. Elles traduisent la façon dont un épisode familial complexe devient un élément structurant du territoire, intégré dans une cosmologie où transformation, continuité et présence des ancêtres sont indissociables.

Ainsi, les œuvres présentées ne se limitent pas à illustrer un drame ancien : elles célèbrent la manière dont le Tjukurpa transforme les histoires humaines en paysages vivants. Elles montrent comment le Pays garde la mémoire des émotions, des relations et des gestes, et comment ces mémoires prennent la forme de lieux que les générations futures pourront reconnaître, respecter et transmettre à leur tour.